En 2025, OFFSCREEN a lancé un nouveau programme, Acquisitions et Découvertes, valorisant des oeuvres de collections muséales. Deux institutions invitées ont présenté des œuvres, au cœur des Magasins, un bâtiment dédié dans la nef sud de la Chapelle.

Le Musée national d’art moderne, Centre Pompidou présente deux œuvres issues de sa collection.

Phill Niblock | The Magic Sun (1966-68)

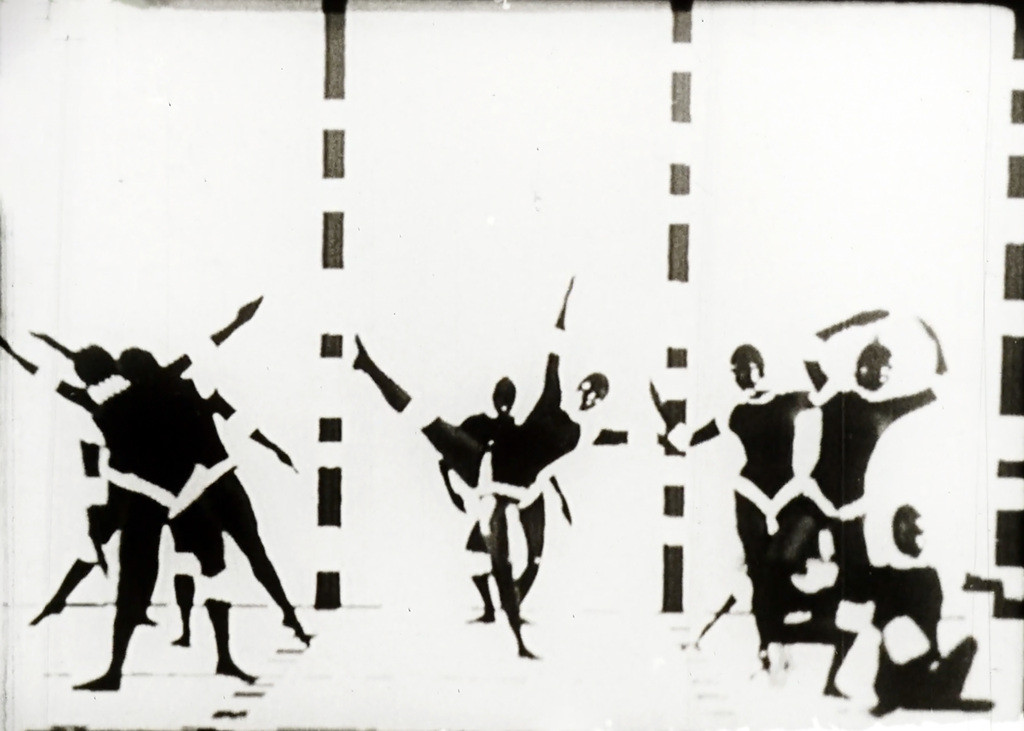

Phill Niblock a créé The Magic Sun (1966-1968) en collaboration avec le musicien afro-futuriste Sun Ra et son Arkestra. L’œuvre a été projetée sur scène au légendaire Carnegie Hall de New York les 12 et 13 avril 1968, dans le cadre du spectacle intermédia The Space Music of Sun Ra. De plus en plus abstraites, les figures à l’écran semblent se dissoudre en taches sombres et en éclats aveuglants, tandis que la musique atteint un niveau frénétique : une « excursion libre dans les confins du son et du regard », comme le décrivait l’annonce de sa première.

Tout au long d’une carrière artistique de plus de soixante ans, Phill Niblock (1933-2024, États-Unis) s’est efforcé de transformer notre perception et notre expérience du temps et de l’espace. Reconnu comme l’un des compositeurs expérimentaux majeurs de sa génération, Niblock a développé une œuvre musicale minimaliste parallèlement à son équivalent visuel à travers le cinéma, la performance et la photographie. Au milieu des années 1960, il passe progressivement de la photographie au cinéma et devient caméraman pour les danseurs et chorégraphes du Judson Church Theater, notamment Yvonne Rainer, Meredith Monk et Lucinda Childs.

Récemment acquises par les collections du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, les six films 16 mm de Phill Niblock (1966-1969) font actuellement l’objet d’un programme de restauration et de conservation photochimique mené sous la supervision du département des collections cinématographiques du Musée national d’art moderne.

Timm Ulrichs | IKON-KINO (1969-1979)

Dans le film « typographique » IKON-KINO, conçu en 1969 et achevé dix ans plus tard en 1979, Ulrichs s’inspire du défilement cinématographique de la projection de films. Les quatre lettres du mot ikon (icône, en allemand) sont permutées 24 fois, en référence aux 24 images par seconde, la vitesse standard de la projection cinématographique. Dans ce jeu réflexif de déplacement et de permutation des lettres photographiées sur la pellicule, ikon se transforme en kino (cinéma).

L’artiste allemand Timm Ulrichs (né en 1940 à Berlin) est l’auteur d’une œuvre conceptuelle et poétique dans laquelle le langage se confronte à la fois à ses fondements et à sa propre matérialité. Sa production est profondément imprégnée de philosophie, en particulier de la pensée de Walter Benjamin sur la reproductibilité technique.

Depuis 2020, le département des collections cinématographiques du Musée national d’art moderne mène un projet sur la typographie et l’image animée. Cette initiative a abouti à la publication en 2025 du livre Read Frame Type Film aux éditions MUBI. Réunissant vingt-quatre œuvres de la collection, dont IKON-KINO, cet ouvrage retrace la présence de l’écriture à l’écran dans le cinéma expérimental et artistique.

Le ZKM | Center for Art and Media présente deux œuvres issues de ses archives.

Fondé en 1989, ZKM | Center for Art and Media de Karlsruhe a pour but de permettre aux artistes d’expérimenter avec les nouvelles technologies et de sensibiliser le public à l’impact des changements technologiques sur l’art et la société. ZKM possède également l’une des plus grandes collections de nouveaux médias au monde. Afin de préserver ces œuvres, le centre d’art a développé une expertise reconnue dans la conservation de l’art électronique et numérique. Depuis la création de son laboratoire pour les systèmes vidéo obsolètes en 2004, ZKM a sauvé plus de 20 000 bandes vidéo analogiques historiques en les restaurant et en les numérisant. Ce travail a permis de redécouvrir des œuvres oubliées, des pièces que l’on croyait perdues, ainsi que des interviews et des documentaires, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur l’histoire de l’art du XXe siècle.

Analívia Cordeiro | M3x3 (1973)

M3x3 (1973) est considéré comme la première œuvre d’art vidéo en Amérique latine et une expérience pionnière en matière de chorégraphie assistée par ordinateur. Conçue pour neuf danseurs, cette œuvre combinait l’analyse du mouvement de Laban avec un logiciel de notation basé sur Fortran, générant des scripts chorégraphiques et des positions précises pour la caméra. Enregistrée avec la technologie U-Matic à TV Cultura, à São Paulo, elle utilisait une scénographie géométrique et des costumes très contrastés pour fusionner le corps et l’espace. Le seul son était celui d’un métronome, qui marquait le tempo tout en laissant une liberté d’interprétation. Ses rythmes fragmentés, les mouvements géométriques précis des corps et les séquences aléatoires reflètent la mécanisation des gestes humains à l’ère post-industrielle urbaine.

Analivia Cordeiro (née en 1954 à São Paulo) est danseuse, chorégraphe, architecte et pionnière de la danse assistée par ordinateur et de l’art vidéo latino-américain. Ses œuvres ont été présentées à l’échelle internationale et font partie de collections majeures telles que celles du MoMA, du Reina Sofía et du V&A.

En 1975, Analivia Cordeiro a envoyé une copie 16 mm de sa vidéo U-Matic originale à Vladimir Bonačić, pionnier de l’art informatique, à Jérusalem. Resté caché pendant près d’un demi-siècle, le film a refait surface en 2022 dans les archives du ZKM de Bonačić et de son groupe, l’équipe bcd CyberneticArt, lors des préparatifs de la rétrospective Analivia Cordeiro. From Body to Code au ZKM, et a ensuite été numérisé.

Urs Lüthi | Untitled (1973)

Dans Untitled (1973), Urs Lüthi apparaît assis de trois quarts, vêtu de noir sur un fond sombre, tandis que joue « Nature Boy » de José Feliciano. La main d’une femme entre dans le cadre, caressant son épaule, son visage et ses cheveux avec des gestes délicats, explorant brièvement sa chemise ouverte avant de se retirer à la fin de la chanson. Lüthi reste passif, le regard fixe dans le vide, insensible au toucher ou à la musique. La durée de la vidéo correspond à celle de la chanson, mais la bande sonore ne sert pas d’accompagnement, mais de fond sonore à l’image, créant une subtile méditation sur la présence, le genre et la vulnérabilité.

Urs Lüthi (né en 1947 à Lucerne) est un artiste suisse connu pour ses explorations novatrices de l’identité, du corps et de la représentation de soi à travers la photographie, la peinture, la performance, la sculpture et l’art conceptuel. Ses premières œuvres photographiques mises en scène par lui-même sont devenues emblématiques du Body Art. Lüthi a représenté la Suisse à la Biennale de Venise en 2001 et a enseigné à la Kunsthochschule Kassel (1994-2013). Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées du monde entier.

Longtemps considérée comme perdue, la cassette vidéo de Lüthi a refait surface lors du projet 40jahrevideokunst.de (2006-2009), un projet historique visant à préserver l’art vidéo des années 1960 et 1970. Cachée dans les archives du festival autrichien Trigon, elle a été restaurée par le ZKM | Laboratoire pour les systèmes vidéo obsolètes et préservée pour l’avenir grâce à sa numérisation.